Gründer FAQ zur Künstlichen Intelligenz

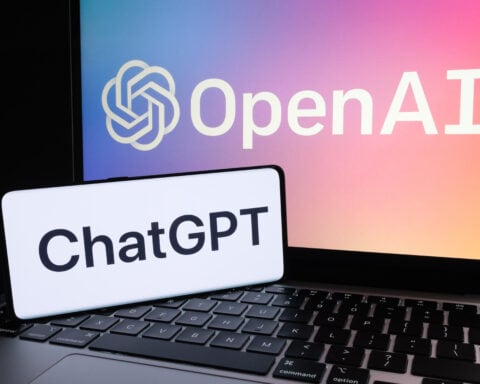

ChatGPT & Co.: Wem gehören die Texte, Bilder und Musikstücke einer KI?

Christian Solmecke

| 26.01.2024

Christian Solmecke

| 26.01.2024

Featured image: sdecoret - stock.adobe.com

Künstliche Intelligenz und Urheberrecht. Das gibt es zu wissen!

Inhaltsverzeichnis

- Dürfen Vorlagen zum Lernen der Künstlichen Intelligenz genutzt werden?

- Ist das „Werk“ der KI eine Urheberrechtsverletzung der Ursprungswerke?

- Wem gehören die Rechte am „Werk“ einer Künstlichen Intelligenz?

Gesamtes Inhaltsverzeichnis anzeigen

Wie wird eine Künstliche Intelligenz ‚kreativ‘? Durch maschinelles Lernen. Dabei wird sie mit Ausgangsmaterial gefüttert, anhand derer sie Muster, Regeln und Konzepte erkennen soll. Aus dem Gelernten kann die KI dann einzigartige Ergebnisse generieren. Gibt man etwa in ChatGPT seine Hausaufgaben aus dem Deutschunterricht ein, lassen sich per Knopfdruck einzigartige Texte erzeugen. Die Lehrer können diese Texte für ein Werk des Schülers halten. Unabhängig von der moralischen Frage stellt sich die rechtliche: Verletzen KI-Werke Urheberrechte?

Dürfen Vorlagen zum Lernen der Künstlichen Intelligenz genutzt werden?

Für das maschinelle Lernen werden echte Texte, Bilder oder Musikstücke, meist aus dem Internet gesammelt, in gesonderte Trainingsprogramme eingespeist – ohne die Urheber vorher zu fragen. Dieser Vorgang ist zwar eine „Vervielfältigung“, die grundsätzlich nur mit Erlaubnis der Rechteinhaber erlaubt ist. Allerdings gestattet der neue § 44b Urheberrechtsgesetz mit seiner Vorschrift zum „Data Mining“ Vervielfältigungen für genau solche Zwecke. Der Urheber kann zwar theoretisch einen „maschinenlesbaren Nutzungsvorbehalt“ erklären und damit das eigene Werk im Vorfeld vom Data Mining ausschließen, sofern das Data Mining nicht der wissenschaftlichen Forschung dient. Praktisch macht das aber niemand.

Ist das „Werk“ der KI eine Urheberrechtsverletzung der Ursprungswerke?

Eine andere Frage ist aber, ob die mittels Künstlicher Intelligenz generierten Werke Urheberrechte verletzen – etwa, wenn das neue Werk sehr stark an ein bestehendes erinnert oder Teile davon kopiert. So hat Googles neue KI MusicLM im Test bei immerhin einem Prozent der Beispiele nachweislich Melodien von anderen Musikern übernommen. Spätestens derjenige, der ein solches Werk dann wieder ins Internet stellt, könnte dann möglicherweise dafür haftbar gemacht werden. Denn nach dem Urheberrechtsgesetz ist die Übernahme von Teilen fremder Werke oder deren Umgestaltung grundsätzlich nicht ohne Einwilligung des Urhebers erlaubt. Davon gibt es aber Ausnahmen.

Zum einen ist das fremde Urheberrecht nicht berührt, wenn das neue Werk einen „hinreichenden Abstand“ zum benutzten Werk hat. Bei KI-Werken erkennt die KI ja grundsätzlich nur abstrakte Regeln aus Millionen Bildern, Texten oder Musikstücken. In aller Regel ist das Ergebnis ein völlig eigenes „Werk“ und die Urheberrechte des „Lernmaterials“ werden nicht verletzt. Das gilt auch, wenn der steuernde Mensch der Künstlichen Intelligenz befohlen hat, „schreibe einen Text / erstelle ein Bild im Stil von …“. Denn der Stil eines Künstlers ist nicht urheberrechtlich geschützt.

Bestimmte, ganz eigentümliche Merkmale von Werken können allerdings durchaus geschützt sein. Gerade bei Musik ist das in der Regel schon bei einem „Sample“ der Fall, also der erkennbaren Übernahme weniger Sekunden eines fremden Musikstücks. Über eine solche Streitfrage verhandeln die Gerichte im Fall „Metall auf Metall“ bereits seit über 20 Jahren. Nach aktuellem rechtlichen Stand gilt folgendes: Solche Samples können zwar nach der neuen gesetzlichen Erlaubnis der Pastiche (§ 51a UrhG) erlaubt sein. Dies aber nur, wenn sich das neue Werk kreativ mit dem vorbestehenden Werk auseinandersetzt. Auch, wenn hierzu einiges noch nicht rechtlich geklärt ist, dürfte eines klar sein: Wenn eine Künstliche Intelligenz etwas selbstständig aus Vorlagen kreiert, ist das keine „kreative Auseinandersetzung“ mit dem vorbestehenden Werk – denn hier gibt überhaupt kein Menschen, der kreativ wird. Daher dürften solche KI-„Werke“ dann Urheberrechte verletzen.

Wem gehören die Rechte am „Werk“ einer Künstlichen Intelligenz?

Dieser Gedanke führt uns zur letzten Frage: Kann eine Künstliche Intelligenz das Urheberrecht an ihrem eigenen Werk haben? Das deutsche Recht ist an dieser Stelle eindeutig: Ein Stück Software kann niemals Urheber sein, denn ohne das Zutun eines Menschen gibt es schon kein urheberrechtlich geschütztes Werk.

Steuert aber ein Mensch die Maschine lediglich wie ein Werkzeug, wäre er der Urheber. Allerdings bezweifle ich, dass die bloße Eingabe von ein paar Textbefehlen bei ChatGPT & Co. als hinreichende „Steuerung“ durchgehen würde. Wenn die Maschine also die eigentliche Arbeit erledigt, wäre niemand der Urheber der KI-„Kunstwerke“. Ein Urheberrecht käme hingegen in Betracht, wenn der kreative Anteil des steuernden Menschen ausschlaggebend für das Werk war. Ein Beispiel wäre, wenn man z.B. eine eigene Melodie vorgibt, welche die KI nur vertont oder wenn man der KI so viele Vorgaben macht und so lange am Output bastelt, bis das Werk den eigenen Vorstellungen entspricht.

Die Entwickler der Künstlichen Intelligenz können jedenfalls keine Urheberrechte an dem Output ihrer Software erwerben. Allerdings sind sogenannte Leistungsrechte als Tonträger-, Datenbank- oder Filmhersteller denkbar. Unabhängig davon sichern sich viele Anbieter frei zugänglicher KIs – z.B. Lensa – ein eigenes Nutzungsrecht an den mit ihrer Software geschaffenen Werken, etwa für ihre Sammelgalerien oder um sie wieder in die Datenbank zurückzusetzen.

Verabschiede dich von alltäglichen Routineaufgaben und begrüße Effizienz in deinem Arbeitsleben wie nie zuvor

Sicher die jetzt dein kostenloses Infomaterial zum KI Manager Lehrgang von Digital Beat.

🔍 Schöpfe das volle Potenzial von KI aus und optimiere deine Arbeitsabläufe durch KI

📈 Steigere deine Produktivität und erreiche mehr in weniger Zeit.

💡 Gewinne jetzt Insiderwissen aus echten KI-Erfolgsgeschichten.

🎓 Rüste dich aus mit den Fähigkeiten, die du brauchst, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Ergreif jetzt die Chance und lerne, die grenzenlosen Möglichkeiten der KI zu nutzen!

Für Teams und entscheider

DU willst deine KI-Skills aufs nächste Level heben?

WIR machen dich bereit für die Revolution

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ!

- Praxisbeispiele – sofort anwendbar für dein Business

- Aktuelle KI-Tools im Check

- Expertentipps für die neusten KI-Technologien

- Case Studies – von E-Mail-Marketing bis Datenanalyse

Ja, ich möchte den Newsletter. Die Einwilligung kann jederzeit im Newsletter widerrufen werden. Datenschutzerklärung.

Über den Autor

Christian Solmecke

Rechtsanwalt Christian Solmecke hat in seiner Kölner Kanzlei WBS.LEGAL den Bereich Internetrecht/E-Commerce stetig ausgebaut. Er betreut dort zahlreiche Online-Händler, Medienschaffende und Web-2.0-Plattformen. Daneben ist RA Solmecke Gründer von anwalt2go sowie mehreren IT-Startups. Seine ersten Projekte hat er selbst programmiert. Neben seiner Kanzleitätigkeit und der Geschäftsführung der cloudbasierten Kanzleisoftware Legalvisio.de ist Christian Solmecke Autor zahlreicher Fachbücher zum Thema Online-Recht und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet (DIKRI) an der Cologne Business School (http://www.dikri.de). Dort beschäftigt er sich insbesondere mit den Rechtsfragen in Sozialen Netzen. Vor seiner Tätigkeit als Anwalt arbeitete Solmecke mehrere Jahre als Journalist für den Westdeutschen Rundfunk und andere Medien.